A la galerie Talmart, à Paris, l’exposition « ARREST » présente une nouvelle série de toiles de l’artiste marocain Ilias Selfati. Accrochées en diptyques, les œuvres, dans lesquelles s’exprime, comme souvent, la fascination de l’artiste pour le noir, confrontent pour la première fois deux univers que l’artiste a certes exploré dans des séries de travaux passées, mais sans jamais les mettre ainsi en regard. Cette rencontre inédite ouvre alors à de nouveaux horizons de réflexion et inaugure une dynamique interne aux images et un sens qui se précise, un discours aussi. Par ce choix, davantage que purement scénographique, Selfati dévoile de manière plus explicite qu’il ne l’a jamais fait ce qui le préoccupe et l’agite, et le regard, d’homme engagé, qu’il pose sur le monde contemporain.

On reconnaît, bien sûr, en chaque volet des diptyques présentés, l’attention particulière que Selfati porte à la représentation de la nature, botanique ou zoologique. La figure animale, récurrente, comme par exemple la représentation du cheval, agit tant au niveau figuratif que dans sa dimension symbolique, la vie animale pouvant être imaginée –fantasmée- comme symbole de liberté mais aussi, dirons-nous, d’une liberté primitive, « sauvagerie sans intention ». Encore qu’il ne soit sans doute pas vain de rappeler que si ce cheval, que Selfati a pu peindre ou dessiner si souvent, est sans doute un des animaux les plus symboliquement chargés, depuis les mythes chtoniens jusqu’au récits initiatiques, il incarne néanmoins la domestication et la « sauvagerie domptée ».

Chez Selfati, ces figures ou motifs issus de son inclination pour la nature reviennent sans cesse ; mais les voici ici confrontés à des images nouvelles, comme un incessant ballet, un va et viens permanent entre deux types d’images liées entre elles par la forme en deçà, ou au-delà, des sens qu’elles semblent opposer.

Images exhumées de la mémoire, bribes de souvenirs, échos de son enfance, impressions.

D’abord, donc, les sensations au contact de la nature.

Et puis le noir, la puissance du noir, sous toutes ses formes et dans toutes ses nuances. Voile de noir sur noir, ou noir profond sur fond clair, Selfati engage des jeux d’ombres, s’ingénie à des matités absorbant la lumière, des contrastes la restituant, des clairs-obscurs moins graphiques que délicats. « Le beau perd son existence si l’on supprime les effets d’ombre » écrivait Tanizaki*. Etrange fascination pour la beauté de l’ombre, pour un homme ayant vécu son enfance sous le « suaire blanc » de la lumière de Tanger, pour reprendre le mot de Pierre Loti ? Bien plutôt que les croisements des Orient, Selfati produit une esthétique nourrie de son cosmopolitisme, qui d’une manière ou d’une autre a appris la beauté des contrastes.

A ces images songeuses intimement liées au passé et à l’enfance, se juxtaposent d’autres images, de celles qui surgissent dans le monde médiatique dans lequel nous vivons, aussi évanescentes et fugaces que les impressions du passé peuvent s’avérer tenaces.

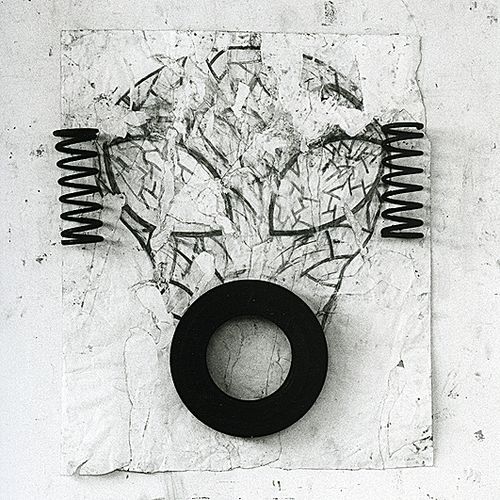

Depuis quelques années, Ilias Selfati archivait des photographies, la plupart issues de la presse quotidienne espagnole, montrant des arrestations, photographies le plus souvent prises sur le vif et sans qualité plastique, constituant ainsi le matériau qui allait lui servir pour « Arrest ». Passées au filtre de son énergie créatrice et de son art, ces images « documentaires » d’arrestation, presque méconnaissables en tant que telles, se voient donc transvaluées plastiquement et esthétiquement, Selfati cherchant à en exfiltrer leur permanence.

On retrouve là ce qui parait s’affirmer comme une préoccupation majeure chez l’artiste. Dans la palette des noirs, des silhouettes se dessinent, presque minimalistes. Les formes archétypales, parfois au bord de l’abstraction, semblent aspirer à dégager une essence des formes, comme une tentative de saisir « l’essence même des choses », quelqu’en soient leurs variations réelles.

En territoire de reconnaissance, l’objet réel importe sans doute moins que la sensation de sa présence.

Dans la sobriété, la rigueur, des œuvres de Selfati se diffuse un essentialisme subtil, ambitionnant de tirer les images hors de l’actualité, vers une forme de l’éternité.

Ce souci formel de l’artiste ne doit pourtant pas occulter la nature politique de la réflexion de l’artiste, mise ici en évidence par la présentation en diptyques des œuvres laissant en surgir avec clarté les antagonismes.

D’un côté, une représentation, récurrente dans l’œuvre de l’artiste, de la nature, perçue comme lieu par excellence du mystère, des mythes et des symboles mais également et surtout comme principe de protection, de pacification et de permanence.

De l’autre, montrant le fonctionnement des appareils répressifs étatiques en pleine action, la représentation paroxystique de la violence humaine, et en particulier, et ce n’est sans doute guère un hasard, de la violence instituée, impermanente et sujette à l’arbitraire.

Bien sûr, il faudrait éviter l’écueil du manichéisme en se figurant une nature dénuée de toute puissance destructrice et une humanité politique vouée au règne de la loi du plus fort, si une telle opposition des forces en présence ne mettait en lumière la question de l’intentionnalité de la violence de l’homme sur l’homme, des problèmes de pouvoir et de domination qu’elle soulève et dont le monde contemporain est loin de s’exempter.

Dans ces « arrestations », la contrainte des corps figurée par Selfati manifeste le fameux paradoxe de la répression étatique, dans le totalitarisme comme en démocratie, « violence légitime » dont les Etats détiennent le monopole, selon l’expression de Max Weber**.

Contre, tout contre, cette liberté contrainte par la probable nécessité d’un ordre que nous avons à produire, semble s’ériger pour Selfati celle d’une nature dessinée comme une utopie, ou qui (re)deviendrait une utopie nouvelle, un paradis perdu peut-être, qu’il s’agirait de reconquérir comme une nouvelle Arcadie.

Artiste engagé dans son temps, Selfati nous invite à observer le monde présent sous le prisme de son art, romantique à sa manière, plus mélancolique que nostalgique, d’un romantisme contemporain nourri de l’observation des dérives de nos sociétés, de la guerre à l’obsession de la sécurité, du terrorisme à l’impérialisme marchand contre le vivant.

* Junichiro Tanizaki, Eloge de l’ombre, 1933

** Max Weber, Le savant et le politique, 1919

"ARREST" - Une exposition de Ilias Selfati à la Galerie Talmart

Du 29 janvier au 9 février 2013 -

Vernissage jeudi 31 janvier à partir de 18h

22 rue du Cloître St Marri - Paris 4ème

Photo: courtesy Ilias Selfati

Texte réalisé à l'occasion de cette exposition